LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2013-2014

Atteso al varco per il solito bilancio annuale, il cinema italiano esce a testa non troppo bassa dalla stagione appena conclusa, grazie alle prestazioni di alcuni solisti. Il film che forse ha fatto parlare più di tutti – nonostante fosse uscito nella stagione scorsa (lo trovate recensito, infatti, su Scegliere un film 2013) – è stato La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che ha potuto contare sull’onda lunga del successo internazionale, passato per le premiazioni al Golden Globe e all’Oscar, e sfruttare quindi un nuovo passaggio in sala. Un film che è divenuto curiosamente un piccolo best e long seller dei cineforum (anche e soprattutto cattolici) dove molti spettatori l’hanno voluto vedere o rivedere, guidati da un esperto, per capire – è una vecchia battuta che circola tra i critici – «perché sarebbe dovuto loro piacere». L’Italia non vinceva l’Oscar per il miglior film straniero dai tempi de La vita è bella di Roberto Benigni (era l’ormai lontano 1999). Inevitabilmente, quindi, il film di Sorrentino è stato in primo piano per diverse settimane, facendo parlare di sé – e di cinema – anche chi di cinema normalmente non si occupa.

Altri due film italiani sono tornati a casa con un riconoscimento internazionale, rispettivamente Sacro GRA di Gianfranco Rosi (documentario che racconta la vita ai bordi del Grande raccordo anulare di Roma), vincitore del Leone d’oro come miglior film al Festival del Cinema di Venezia, e Le meraviglie di Alice Rohrwacher (una favola sospesa tra sogno e realtà ambientata «da qualche parte dopo il Sessantotto»), premiato dalla giuria del Festival di Cannes con il Gran Prix. Le vittorie dei film italiani nei festival fanno ovviamente piacere ma comunemente si traducono in sonori, anche se non sempre meritati, flop al box office. Benché la speranza sia sempre quella che visibilità e apprezzamenti dei critici di altri Paesi possano innescare circoli virtuosi anche da noi, solitamente questi titoli – poco amati o del tutto ignorati dal pubblico – si dimostrano poco incisivi anche da un punto di vista culturale tanto che, passati alcuni mesi, nessuno se ne ricorda e ne parla più.

A deludere parzialmente tra gli italiani è stato Gianni Amelio, autore del poco ispirato L’intrepido, in cui un volenteroso Antonio Albanese, in un ruolo drammatico per lui inedito, non riesce a infondere alcuna vitalità a una trama ripetitiva e senza progressione. Non così Daniele Luchetti, autore con Anni felici del terzo tassello di una personale «trilogia sulla famiglia» (iniziata con Mio fratello è figlio unico e proseguita con La nostra vita, sempre coadiuvato dalla coppia di sceneggiatori Stefano Rulli e Sandro Petraglia), un ritratto dell’Italia degli anni Settanta imperfetto, e debitore di qualche luogo comune di troppo, ma anche sostenuto da una sincerità di fondo che non ci è dispiaciuta.

Con l’amaro Il capitale umano si conferma tra i nostri migliori autori il livornese Paolo Virzì, per una volta lontano dai binari a lui congeniali della commedia, inoltratosi con una coppia di fidati sceneggiatori (Francesco Bruni e Francesco Piccolo) nell’insolito adattamento di un romanzo americano. Il film ha suscitato delle polemiche perché il Connecticut dell’originale è stato sostituito dalla Brianza, della cui caustica descrizione emersa dalla sceneggiatura alcuni amministratori locali hanno trovato da ridire (con reazioni di vario tipo che per diversi giorni hanno tenuto il film al centro dell’attenzione anche sulle pagine dei giornali).

Il vero dominatore della stagione cinematografica, ancora una volta, è stato però il film della coppia formata da Gennaro Nunziante e Checco Zalone. Sole a catinelle non ha solo sbancato il botteghino oltre le più rosee previsioni, ma è anche diventato un fenomeno tale da incuriosire gli intellettuali solitamente più restii a misurarsi con questo genere di prodotti popolari. Non sappiamo quanto potrà durare lo stato di salute di quest’affiatata coppia di artisti (speriamo il più possibile, anche se ci sono possibilità che il sodalizio – per motivi di diversi contratti con Taodue – si sciolga, almeno temporaneamente). Senz’altro, meglio di molti altri, in questi anni Nunziante e Zalone sono riusciti a captare umori e sentori della nazione, creando una sintonia con il pubblico che oltrepassa il semplice patto comunicativo fondato sulla risata liberatoria o, peggio, sui piagnistei ideologici. In un editoriale scritto su Avvenire, Davide Rondoni confrontava i film del duo con quelli di altri comici politicizzati, spiegandone l’enorme successo: «La comicità di Zalone, che peraltro non sfugge per nulla a tematiche civili serissime, indica però un livello più profondo e comune, un terreno per così dire più rischioso che quello offerto dalla scena politica: la vita della gente comune, il dramma dei sentimenti e degli affetti, la fatica del vivere e la ricerca di una positività ultima dell’esistenza».

Tutti gli altri big italiani della commedia hanno avuto buoni incassi, dall’apprezzabile Un boss in salotto di Luca Miniero, allo stantio cinepanettone Colpi di fortuna di Neri Parenti (sempre nella Top Ten dei film più visti dell’anno ma sempre più in basso rispetto agli allori passati), ai film di Verdone (Sotto una buona stella) e Pieraccioni (Un fantastico via vai).

Fuori dai piani alti della classifica, più che altro per l’assenza di star di richiamo, si sono piazzati altri film italiani che abbiamo premiato nelle nostre analisi per l’originalità e il coraggio. Si tratta di commedie alla ricerca di quella «positività ultima della vita» di cui si diceva prima (Smetto quando voglio di Sydey Sibilia; Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo; La mossa del pinguino di Claudio Amendola). Oppure di esperimenti riusciti come La mafia uccide solo d’estate (in cui il transfuga dalle iene Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, riesce a raccontare in modo nuovo e con intelligenza venti anni di storia della Sicilia macchiati di sangue; un exploit che ha avuto comunque il suo relativo e meritato successo commerciale) o l’interessante Something Good (atipico noir italo cinese di e con Luca Barbareschi, penalizzato un po’ dalla cattiva stampa di cui gode, soprattutto presso gli amanti del cinema, l’attore-regista).

Chiudiamo la carrellata sul cinema italiano salutando Carlo Mazzacurati, deceduto quest’anno pochi mesi dopo aver finito di girare La sedia della felicità, una commedia surreale ardua da inserire tra i suoi migliori film (che invece sono La lingua del santo, La giusta distanza, La passione) ma che non può che ispirare affetto e che, complici le fugaci apparizioni nel film di tanti attori a lui cari, ha tutta l’aria di una simpatica rimpatriata radunata per un ultimo congedo.

C’è tanta Italia, perché l’autore è romagnolo, anche nel miglior film europeo dell’anno, il britannico Still Life, «bellissima parabola esistenziale sulla solitudine, la mortalità e il senso profondo della pietas». Uberto Pasolini, che ne è regista e sceneggiatore, ormai da tanti anni vive e lavora a Londra, dove produsse diversi anni fa il grande successo The Full Monty. Dal Regno Unito viene anche un altro piccolo gioiello, Locke, distribuito nelle sale italiane purtroppo quasi agli sgoccioli della stagione, scritto e diretto dallo sceneggiatore della Promessa dell’assassino Steven Knight. Con un unico attore in scena al telefono (Tom Hardy) e ambientato unicamente nell’abitacolo di un’automobile, il film si cala nella profondità dell’animo del protagonista e attraverso regia e dialoghi perfetti costruisce un racconto morale di grande intensità.

Per restare in Europa, il polacco Walesa è il biopic dedicato al leader di Solidarność dal grande Andrzej Wajda, impegnato film dopo film nella ricostruzione cinematografica, fatta attraverso grandi affreschi, della storia recente della Polonia (a quando un film su Giovanni Paolo II?). La cineasta tedesca Margarethe Von Trotta regala invece in Hannah Arendt un’opera in cui al ritratto della filosofa s’intrecciano idee e pensieri del suo celebre La banalità del male (una sorta di trasposizione del saggio, che rende il film, che non è un documentario, spendibile nelle scuole e nei cineforum a tema).

Dalla Francia arriva un’altra delle sorprese dell’anno, l’autobiografico Tutto sua madre, del tuttofare Guillaume Gallienne (regista, scrittore, attore, nel film come nella pièce da cui è tratto), una risposta delicata e intelligente ad almeno alcune delle questioni legate allo spinosissimo, e ahinoi fortemente ideologizzato, tema dell’identità sessuale. A fronte dei luoghi comuni e delle battaglie costruite ad arte e a senso unico da molto cinema americano sul tema dell’omosessualità, registriamo invece con piacere un ritratto lontano da qualunque ideologia nel biografico Dietro i candelabri, storia del pianista e artista di music-hall Liberace (film diretto da Steven Soderbergh ma scritto dall’esperto sceneggiatore Richard LaGravenese), e una rappresentazione altrettanto libera da ossessioni nel robusto dramma Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée, uno dei trionfatori della notte degli Oscar (film che ha sancito tra l’altro il rilancio dell’attore texano Matthew McConaughey, che era dato ormai per bollito). Entrambi i film sono prodotti complessi, utili «per discutere», ma che esigono un pubblico preparato, adulto e maturo.

Prima di tornare a Hollywood, segnaliamo dal resto del mondo alcuni grandi o piccoli film da non perdere. L’iraniano Asghar Farhadi, già autore due anni fa del pregevolissimo Una separazione (recensito su Scegliere un film 2012) regala ne Il passato un intenso dramma giocato sui concetti di colpa, responsabilità, castigo, espiazione, sostenuto da una sceneggiatura implacabile. Il giapponese Father and Son di Hirokazu Kore-Eda è un racconto emozionante che ruota attorno alla domanda su cosa sia la paternità. Segnaliamo, dall’India, nel sottogenere delle commedie malinconiche, l’intimo «film epistolare» Lunchbox, deliziosamente intriso di sapori della cucina indiana e di trattenute emozioni.

Il cinema americano, ancora una volta, ha portato avanti i filoni inesauribili, e baciati da crescente successo, dell’animazione e dei supereroi: Frozen e Cattivissimo Me 2 si sono piazzati sul podio dei film più visti in Italia, preceduti solo da Sole a catinelle. Monsters University, targato Pixar, non ha fatto sfracelli al botteghino ma ha confermato, se mai ce ne fosse bisogno, che la casa di produzione di Toy Story poggia su basi talmente solide da potersi permettere di entrare ormai in una nuova fase della propria storia (negli ultimi film i nomi dei «fondatori», con un po’ di malinconia per chi li conosce bene, si leggono solo tra quelli dei produttori…) mantenendo il livello di eccellenza, nella tecnologia e nell’arte di costruire storie, che ormai tutti conoscono. Un film per ragazzi particolarmente amato è stato The Lego Movie, divertente per i bambini ma appagante anche per i papà, trentenni e quarantenni, che hanno giocato con i mattoncini quando avevano l’età dei loro figli.

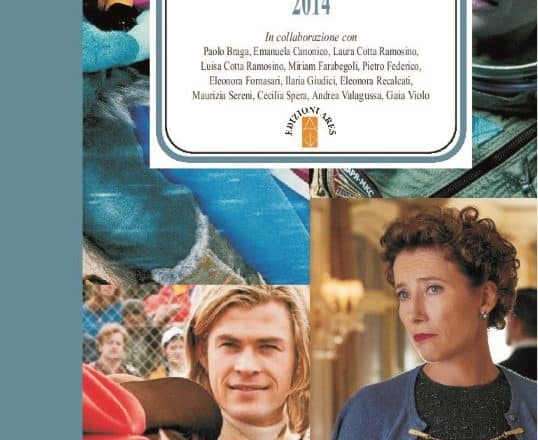

Tra i supereroi, i secondi capitoli di alcune saghe (Captain America e il reboot di X-Men) hanno convinto più di quelli di altre (The Amazing Spider-Man e Thor) ma tutti si sono dimostrati grandi successi. Si tratta di prodotti seriali che possono contare su una professionalità talmente alta e su una strategia talmente pianificata in ogni minimo dettaglio, che alcuni ottimisti ipotizzano per loro la stessa longevità della saga dell’agente 007, ottenibile grazie anche a un serbatoio di storie senza fondo perché proveniente dagli albi a fumetti depositatisi nel corso di decenni (anche se dall’universo cinematografico Marvel vero e proprio, che accomuna intrecciandoli alcuni di questi filoni narrativi, sono esclusi almeno per il momento Spider-Man e gli X-Men, nonostante l’appartenenza alla stessa «casa madre»…).

Non ascriveremo con una forzatura al filone dei supereroi l’adrenalinico Rush, memorabile film sul duello tra i piloti di Formula 1 degli anni Settanta Niki Lauda e James Hunt, ma lo segnaleremo senz’altro come uno dei migliori film dell’anno, tassello perfettamente incastrato nella carriera dello sceneggiatore Peter Morgan (The Queen, L’altra donna del re, Il maledetto United), che torna a fare coppia con il regista Ron Howard cinque anni dopo l’interessante Frost/Nixon.

Grande successo anche per i nuovi episodi de Lo Hobbit e di Hunger Games, saghe quasi in dirittura d’arrivo, che documentano quanto i film d’avventura spettacolare con un cuore e una profondità abbiano quasi la certezza matematica di colpire il bersaglio. Sempre in tema di fantasy, ottimo riscontro di pubblico ha avuto il blockbuster della Disney Maleficent, audace rilettura della fiaba della Bella addormentata nel bosco. È un film che ha destato qualche perplessità in alcuni di noi (come leggerete nella recensione) per il sospetto che possa far parte di un pianificato e niente affatto condivisibile attacco alle figure maschili delle fiabe classiche, che lo legherebbe con un filo rosso ad altri film distribuiti dalla major. La speranza, naturalmente, è che si tratti invece soltanto di errori di prospettiva nella costruzione drammaturgica e che comunque i più giovani destinatari del film se li lascino scivolare addosso e si godano solo lo spettacolo.

Ci sono titoli che in ogni annata cinematografica toccano nervi scoperti della realtà sociali oppure che, a loro modo, vanno a lambire temi universali e patrimoni culturali comuni, trasversali alle già grandi comunità di individui. Di tecnologia, internet, nuovi mezzi di comunicazione, il cinema americano ha detto la sua con il crudo ma salutare Disconnect, racconto corale sui «mali» di internet (altro best-seller dei cineforum, molto amato da insegnanti ed educatori, ma da non consigliare ai ragazzi più piccoli); Lei, sofisticato racconto sull’intelligenza artificiale in cui ci si chiede dove finisca la realtà e dove inizi il virtuale; Il quinto potere (un resoconto deludente e un po’ grossolano della vicenda di Wikileaks e di Julian Assange); Jobs (primo biopic sul guru della Apple, in attesa del film scritto dal grande Aaron Sorkin, che verrà presto girato).

Se un anno fa due cineasti diversissimi ma entrambi molto popolari, Steven Spieberg e Quentin Tarantino, si erano espressi sui temi del razzismo e della schiavitù rispettivamente con Lincoln e Django, anche quest’anno non è mancato un «duello» sullo stesso fronte. A vincerlo è stato il regista britannico Steve McQueen con 12 anni schiavo, trionfatore alla cerimonia degli Oscar, la cui visione durissima e asciutta quasi fino alla freddezza ha consegnato un film potente (anche se, crediamo, fatto più per restare il campione di una stagione che diventare un classico) che ha avuto facilmente la meglio sul più delicato ma anche meno forte The Butler, interpretato con grande partecipazione da un bravissimo Forest Whitaker, attorniato da uno stuolo di caratteristi e di grandi attori reclutati per piccolissime parti.

Di fede e di religiosità, in termini non limpidissimi ma neanche banali, hanno parlato i film Philomena e Noah. La prima è la storia vera – ma romanzata con una certa malafede – di un’anziana donna irlandese che cerca di rintracciare un figlio avuto cinquant’anni prima (da un partner occasionale) e mai più rivisto, perché sottrattole a suo tempo dalle suore di un convento e dato in adozione a una coppia americana. La seconda è una rilettura molto libera dell’episodio biblico del diluvio universale. Entrambi i film sono testi controversi che invitano – come le relative e ben ragionate recensioni che trovate nel volume – a non fermarsi alla superficie della lettura più ovvia, sia pur legittima (nel primo caso, di un pamphlet anticattolico e, nel secondo, di un minestrone new age), ma di andare finanche oltre le intenzioni dei rispettivi autori, alla ricerca di ciò che tali storie possono rivelare in modo attendibile e fruttuoso sul cuore e sulla natura umana.

È per questa intenzione di vagliare tutto senza preconcetti – ma con lo stesso scrupolo che chi ci segue da anni conosce bene – che abbiamo valorizzato qua e là alcuni titoli come i due appena citati, mettendone sempre in luce le criticità, certi che i lettori si faranno guidare dalle argomentazioni, nelle schede di questi come di tutti gli altri film, più che dall’assegnazione di un voto (che a volte potrebbe essere un po’ crudele e altre prodigo) da una a cinque stelline.

Come per La grande bellezza, si tratta di film che hanno diviso, convinto a sprazzi ma interessato molto e di cui molto si è parlato. Senz’altro, la singolare attenzione di cui questi e altri film hanno goduto (tra quelli già citati, per esempio gli italiani Il capitale umano e La mafia uccide solo d’estate) testimonia che il cinema continua a essere – anche se molte sale chiudono e la visione dei film ormai è sempre più dislocata e frammentata – mezzo di comunicazione di primaria importanza.

Chiudiamo questa introduzione con quello che, secondo il parere di alcuni di noi, è il film più importante dell’anno: Gravity di Alfonso Cuarón, un’odissea nello spazio tacciata da alcuni di essere solo un vuoto contenitore di magnifici effetti speciali, bollato da altri come un film ecologista fatto per scoraggiare l’amministrazione Obama a investire nei viaggi spaziali… Per noi Gravity è un film sulla rinascita del senso del divino nell’uomo moderno che ha perso il suo centro. Una parabola sulla riconoscibilità del fenomeno religioso come componente radicale e inestirpabile dell’essere umano.

Come si vede dalle firme, quest’anno Luisa Cotta Ramosino, raggiunto il traguardo dei dieci volumi, si è presa una meritata pausa dal suo pregevole lavoro di curatrice e di autrice di molte recensioni: il suo intenso lavoro di sceneggiatrice, story editor e produttrice creativa di molti progetti televisivi importanti (coronati da ampio successo) rendeva ormai molto difficile mantenere questi ritmi. È rimasta con noi per qualche titolo, ma ci premeva ringraziarla di cuore per tutto il lavoro svolto dal 2004 al 2013, e anche per il generoso supporto che ha dato (più di quanto appaia) a questo volume, che è ancora, in buona misura, anche suo.

Buona lettura e buona visione.

Milano, giugno 2014

A.F. e R.C.